1. Vélo & Santé : Observatoire en Pays de la Loire

En Pays de la Loire, l’association Air Pays de la Loire réalise un l’inventaire territorial, BASEMIS, qui établi le suivi annuel des trajectoires air, énergie et climat des territoires, afin de vérifier leur alignement avec les objectifs nationaux ou locaux.

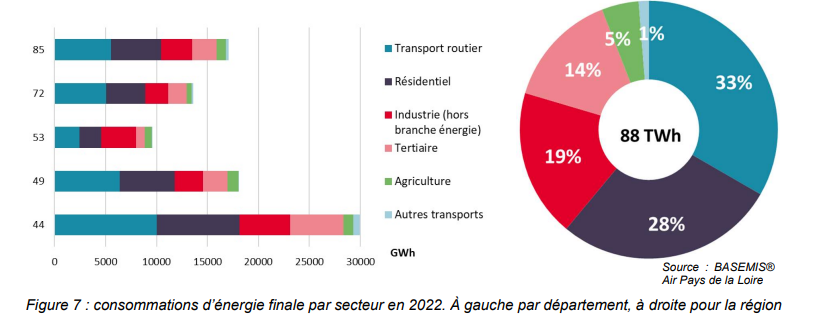

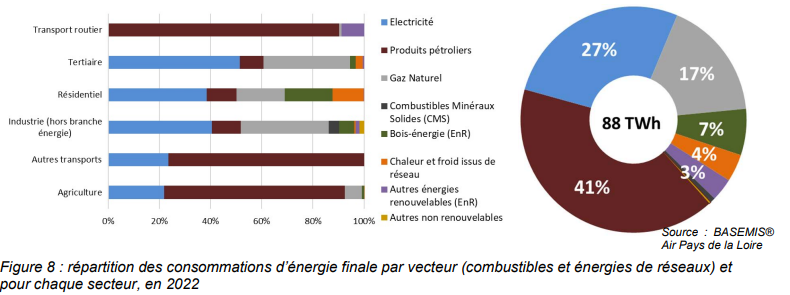

Consommations d’énergie

Les chiffres à retenir en Pays de la Loire :

- En 2022, les différentes activités de la région des Pays de la Loire ont consommé 22,8 MWh par habitant, contre 24,7 MWh/habitant en France.

- En 2022, cela représente une baisse des consommations d’énergie totale de -12 % par habitant par rapport à 2008 en Pays de la Loire.

Cette diminution depuis 2008 s’explique par meilleure efficacité des systèmes énergétiques ( bâtiments et véhicules ) , une baisse des besoins énergétiques (sobriété, températures douces) et l’action des politiques publiques qui reste difficiles à distinguer des autres facteurs. Plus spécifiquement pour 2022, la diminution s’explique essentiellement par la crise énergétique et des températures douces. - Le transport routier, et ce depuis 2008, est le premier secteur consommateur d’énergie de la région

- Les produits pétroliers constituent le premier vecteur énergétique utilisé avec 41 % de l’énergie finale consommée en 2022

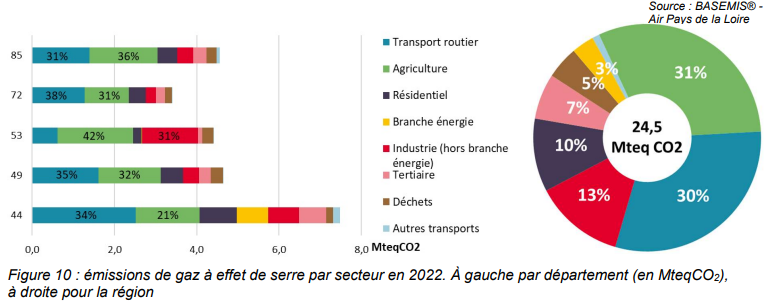

Émissions de gaz à effet de serre

Les chiffres à retenir en Pays de la Loire :

- En 2022, les émissions de GES en Pays de la Loire sont de 6,3 kteq CO2 par habitant, contre une moyenne de 5,8 kteq CO2 par habitant au national.

- En 2022 par rapport à 2008, les émissions de GES par habitant ont baissé de 28 %en Pays de la Loire, contre -25 % au niveau national sur la même période.

- 2/3 des émissions de GES de la région sont dues aux seuls secteurs agricoles et routiers, quasiment à part égale ( 31 % et 30 % des émissions ).

- En Loire-Atlantique, dans le Maine et Loire et en Sarthe les émissions de GES sont principalement issues des transports routiers.

- En Vendée et en Mayenne l’agriculture reste le premier secteur émetteur de GES du fait de l’élevage bovin largement présent sur ces territoires.

Source : Rapport Basémis 2024 – Air Pays de la Loire

2. Vélo & Santé : Défaire les idées reçues

L’automobiliste : l’usager de la route le plus exposé à la pollution

En effet, l’habitacle du véhicule retient la pollution plutôt que d’en protéger la personne conductrice. Cette concentration de la pollution, est amplifiée en cas d’embouteillages, car les moteurs sont d’autant plus polluants et la quantité de gaz d’échappement émise est d’autant plus concentrée.

En revanche, à pied ou à vélo, il n’y a pas d’habitacle retenant la pollution de manière concentrée, et pour ces usagers, il est parfois possible d’emprunter des itinéraires éloignés des flux de circulation motorisés.

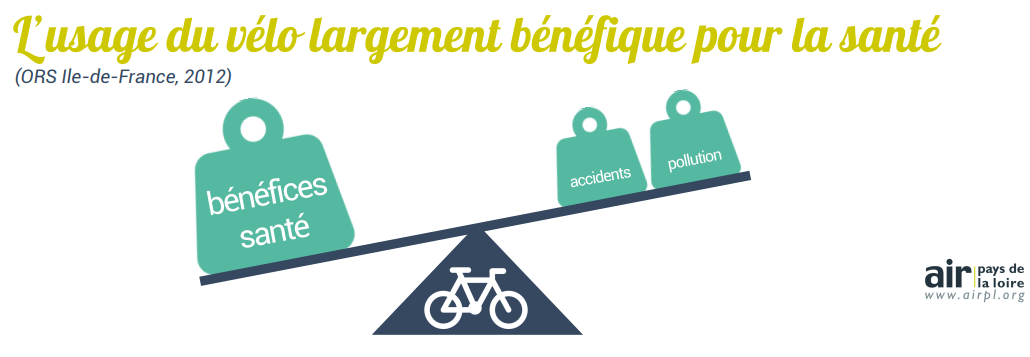

La pratique du vélo au quotidien : des bénéfices sur la santé 20 fois supérieurs aux risques

Le sentiment d’être davantage exposé aux gaz d’échappement à vélo, ou encore la vulnérabilité de l’usager à vélo sont autant d’éléments qui semblent peser très négativement sur le bénéfice supposé du vélo sur la santé. Face à ce constat, et pour objectiver ces ressentis, l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France a mené une étude en 2012 sur l’analyse des bénéfices et des risques de la pratique du vélo sur la santé.

Les impacts négatifs ayant été analysés (exposition à la pollution, accidents de la route, hausse de l’accidentologie des cyclistes due à l’augmentation du nombre d’usagères et d’usagers) ont ainsi été mis en balance avec les impacts positifs (réduction des risques de diverses maladies liée à l’activité physique, la réduction du stress et de l’anxiété liée aux transports motorisés, baisse de la pollution atmosphérique, baisse du bruit, baisse de l’accidentologie causée par les voitures, baisse des gaz à effet de serre).

Il a ainsi été montré que les bénéfices étaient largement supérieurs aux risque : puisque 20 fois plus élevés.

Sources : Air Pays de la Loire

3 . Vélo & Climat : une alliance pour des territoires résiliant

Le lien entre vélo et climat est positif à de nombreux égards :

– Émissions de CO₂ évitées : un vélo émet moins de 5 g de CO₂/km, contre 271 g/km pour une voiture thermique et 101 g/km pour une voiture électrique

– Limitation de la consommation de ressources, et ce aussi bien pour la production du vélo que pour les aménagements nécessaires : la production d’un vélo émettant environ 100 fois moins de CO₂ que celle d’une voiture, tandis que la construction d’aménagements destinés à supporter un trafic routier nécessitent 10 à 20 fois plus de tonnes de matériaux par km que ceux destinés à supporter le trafic de vélos) .

– Gains en efficacité énergétique : un vélo électrique consommant environ 0,5 kWh/100 km, soit 40 fois de kWh/100 km de moins qu’une voiture électrique .

Ainsi, l’inscription du vélo à l’agenda des politiques climatiques et environnementales est indispensable pour agir en faveur de territoires résiliant.

Participation du Collectif à la COP régionale

En juin dernier s’est tenue la Cop régionale des pays de la Loire, à laquelle le collectif participé.

S’inscrivant dans la même démarche que les Cop internationales, l’objectif fixé pour cette COP régionale était de définir les leviers d’actions régionaux, alignés avec les objectifs nationaux, de réduction des gaz à effet de serre (GES) et de préservation de la biodiversité.

Lors de ces journées, l’inversion des priorités d’action pour la réduction des GES a été collectivement actée entre les personnes participantes, faisant ainsi de la réduction des déplacements et de la massification de l’usage collectif de véhicule le levier d’action prioritaire pour la réduction des gaz à effet de serre. Les actions ont également été affinées et classées dans cet ordre:

1. Réduire les déplacements et massifier l’usage collectif des véhicules : augmenter le remplissage des voitures, favoriser le covoiturage, réduction des déplacements

2. Favoriser l’intermodalité et le report modal vers les mobilités actives et les modes collectifs : développer le réseau cyclable, développer l’offre de transport en commun et les SERM, soutenir l’usage du vélo

3.Poursuivre la décarbonation et la réduction du parc de véhicules individuels: augmentation de la part des véhicules électriques particuliers, électrification des flottes de bus, de cars et des poids lourds, poursuivre le déploiement de bornes de recharge

4. Adapter les flux logistiques et décarboner le transport de marchandises : favoriser la sobriété logistique, soutenir le fret ferroviaire et fluvial, remplacer les véhicules par une motorisation moins polluante

Enfin, dans le cadre d’un travail en groupe, a été retenue l’idée de la création d’une Agence régionale de la mobilité.

En effet, il est apparu qu’au regard du rôle de la région, cheffe de file de la mobilité qui coordonne et favorise les actions des AO à l’échelle des bassin de vie et dans le cadre des contrats opérationnels, une agence régional de la mobilité s’inscriverait pleinement dans cette démarche.